My lecture at YIVO on November 10th 2015 :

During the two first part of my lecture, a video made by Alain Leroy about my work with the last witnesses - among them students of Yavne Gymnasium, the school students of Telsiai and the artists and art students in today's Telsiai.

Max Weinreich Fellowship Lecture in Baltic Jewish Studies

(The Abram and Fannie Gottlieb Immerman and Abraham Nathan and Bertha Daskal Weinstein Memorial Fellowship in Eastern European Jewish Studies, the Abraham and Rachela Melezin Memorial Fellowship and the Maria Salit-Gitelson Tell Memorial Fellowship)

Isabelle Rozenbaumas’s multi-part project, “Bat Kama At?” (How old are you?) is an archive documenting the history and culture of Lithuanian Jewry through the lens of Jewish education for girls in Telz, Lithuania during the interwar period. This lecture will reflect on Rozenbaumas’s research process through archival documents, oral testimonies, photographs, eyewitness accounts, and yizkor-bikher (memorial books). Rozenbaumas will outline her efforts in teaching with these materials, as well as her work developing an open-space installation in the marketplace of Telsiai.

Read here: https://yivo.org/not-to-let-them-sink-into-anonymity-interview-with-isabelle-rozenbaumas

Read here: https://yivo.org/not-to-let-them-sink-into-anonymity-interview-with-isabelle-rozenbaumas

Somewhere around 2008, the French/Brooklynite historian, filmmaker and translator Isabelle Rozenbaumas launched a project, Bat Kama At? (How old are you?), a historical, art, and educational project about the lives and fate of 500 girls from the Yavne Girls’ Gymnasium in Telsiai (known in Yiddish as Telz), Lithuania, where her mother was a student before World War II. The girls who remained in Telz during the Nazi occupation were massacred in December 1941.

Rozenbaumas’ project is multi-faceted. She has gathered documents, testimonies, and photographs from all over the world, seeking to identify as many of the girls and women from the Yavne school in Telz as possible. She has also worked with the Telsiu Vincento Boriseviciaus Gimnazija School, a Catholic high school in Telsiai, on a project in which students study interwar Jewish life and education in Lithuania. One of the ultimate goals of Bat Kama At? is an installation of 500 portraits of the Yavne students in the open air in Telz, that will be designed to later travel to other venues.

Read more about Bat Kama At? at its website and in this blogpost by Rokhl Kafrissen at Rootless Cosmopolitan.

Rozenbaumas is the recipient of a 2013-2014 Baltic Jewish Studies Fellowship from YIVO’s Max Weinreich Center. She was interviewed by Yedies Editor Roberta Newman.

RN: What was the inspiration behind your project?

IR: The story began in 2000 when I was making a documentary film in Lithuania about the vitality of Yiddish culture in Lithuania, in the place where I was born. I was born in Vilna of Telzer parents, parents from Telz. But this isn’t a project about genealogical research.

Near the end of my time in Lithuania, I went to my parents’ shtetl, where I had briefly been earlier to check out locations for the film. So there I met the last survivor, the “president” of the three remaining Jews in Telz. That was almost fifteen years ago; today, there is no one left. And one of the places he took me and my co-filmmaker Michel Grosman was the place of massacre of 500 girls of the city of Telz. Their fathers were shot two weeks after the Germans arrived in Telz in July 1941, and their mothers and brothers and sisters in September. The girls were kept in a ghetto, forced to work and probably used as sexual slaves. (I haven’t done an investigation of that aspect of the story. For many reasons, I can't talk about that today.) The girls were shot at Christmas time in 1941, six months after the assault of the Germans.

When I came back home to Paris, I was paralyzed. Somehow, I couldn’t think of anything else but their fate. I owed them something. So I wrote “Les Jeunes Filles et la Centrale Nucleaire,” which you can read in French on my website. It was in 2001, just at the point when Lithuania was a candidate to join the EU [European Union] and I sent this letter to many people responsible for European relations, such as officials and Madame Simone Veil [who served as Minister of Health under Valéry Giscard d'Estaing, President of the European Parliament, was a member of the Constitutional Council of France and was recently appointed President of the Fondation pour la Mémoire de la Shoah ]. And Madame Simone Weil answered me, "Why don't you present your film?" I had mentioned my documentary film but that wasn’t the point I wanted to make. What I was writing about was the fact that Lithuania was going to be given billions to dismantle a Chernobyl-like nuclear plant, but in the meantime, it had dirty hands when it came to the memory of its Jews. And that’s why I called the text “The Girls and the Nuclear Power Plant.”

So we completed our film and we were fortunate to receive support from the Fondation pour la Mémoire de la Shoah. In the meantime, I was thinking of those young girls and I asked my mother to show me the three class pictures that I remembered from my childhood. And seeing those three class pictures, I understood that some of the 500 girls were in them. But it took me a few years—during which time I completed the film and produced an English version—to decide to put a name on each face. Not to let these girls sink into the night of anonymity.

RN: What did you find out about the girls as you began to do research?

IR: I had a sort of personal relationship with them through the stories of my mother. Not that she remembered each girl—but she did remember a few girls. She remembered each teacher and she had very interesting stories about the secondary school, the Yavne Gymnasium [high school] where the pictures were taken, that intrigued me very much. Because the students took Latin, for instance. You notice, in one of the pictures, that there is a skeleton that shows the physiology of the human body, as well as a map of the world. And she could name her natural sciences teacher. I knew that she had been educated in a very religious school and further research has shown that the school was under the influence of the rabbinate of Telz. And at some point, these rabbis decided to give a very high level of education to their daughters and the daughters of the city. The photographs reveal the negotiation between religion and modern education.

Intellectually and by training, I'm a historian. I am as much the daughter of Max Weinreich and Pierre Vidal-Naquet as I am of my own father, who was a scout in the Red Army. So I began to conceive of this project as having the very strong historiographical approach that I was taught by my teachers.

First of all, it's not the history of the Shoah that I set out to research. There is a history behind it that is unknown: the history of the lives and education of these girls. I very quickly made that distinction. And then, I had an intuition that I would be able to find archival material. In 2008, I began to travel to Israel and Lithuania to interview the last survivors in order to fill in the names of the girls. And from the survivors, I collected new photographs. Then, around 2010, I was in Washington, where my husband had a job. So I did a lot of research in the United States Holocaust Memorial Museum and I discovered a file of about 900 names from Telsiai.

So the project had two steps. First, I began with doing IDs, compiling a photographic archives with the names that I was fitting to the faces. I came up with the idea of placing 500 banners in the marketplace of Telz showing photographs and names, but also displaying faces that don’t have names and names that don’t have faces.

But something changed when I found the archives of the school in the Lithuanian Central State Archives in the fall of 2011. I found 486 files. And then suddenly I was faced with something like 350 diplomas, maybe 200 of them with photographs, excellent quality photographs. I have so far been able to put a hundred 100 of these files online.

This photograph from the family archives was saved by the author’s mother through the war. It was not dated. For her safety, Rosa Portnoi cut out the Hebrew inscriptions that were in the top center. In 2008, the author noticed a photo montage in the personal album of Tuvie Balshem, one of the editors of the Sefer Telz, showing 8 class photographs of the Yavne elementary school from 1931, 4 classes of boys on the right, and 4 of girls on the left. The second photo (2nd year of elementary school) of the girls is almost identical to the one of Rosa Portnoi, the little girls are in the same order, the teachers are missing on both sides but their portraits are in the middle of the photo montage. We know now for sure that this photo was taken the same day of 1931. Before having discovered the existence of the Archives in Vilnius, the authorlearned a lot from this photograph and from her mother’s narrative. From the presence of the écorché and the skeleton, the map of the world, the importance of the sciences and of geography was obvious. Both parents of the author have identified the Professor Pshadmeski (top left) who taught gymnastic in the girl’s school as well as in the boy’s heder, Professor Blekhman who has completed her studies in the gymnasium Yavne in 1928 (married Kimhi, middle left) taught humash, and Professor Poretz (bottom left) taught religion. The professor Golub (middle right) taught mathematics and was both feared and beloved by the children.

Professor Abba Manchovski (bottom right) was the director of the elementary school. He was also the uncle of Reyzel Berkman ‘s mother, Dvoyre Manchovski. The name of the young man standing (top right) Yoel Dov Saks, the administrator of the Yeshiva was recently given to the author by the rebbetsin Shoshana Gifter (née Bloch).

RN: Your own mother was in the gymnasium but managed to leave and spend the war someplace other than Telz?

IR: My mother dropped out of high school in probably 1937 after two or three years because she was the eldest of eight and she had to work. And her father was a balegole [wagon driver]. He was the balegole of Telsiai. It was a very poor family. But he managed to escape with the Soviets when, during the onslaught of the Germans, the Soviets retreated in June 1941. He took his whole family in his carriage plus the entire court [neighbors from the same courtyard]. You know how it used to be in the shtetl. Telz was a very small shtetl. There were 7,500 people and among them, maybe 3,000 Jews.

But even so, Telz had either a new school or an enlargement of a school every second year. And so I call it the campus. They had an elementary school for girls and boys; they had a yeshiva with between 250 and 400 guys each year, with a worldwide reputation. They had a training school for teachers where they opened a section for girls after two years. And they created the Yavne school in the 1920s.

RN: There is an educational component to your project. Can you tell us some more about that?

IR: In 2010, I knocked on the door of the Christian high school in Telsiai. I was with Simon Davidovich, who was at one time the president of the Kovno community and later on the director of the Sugihara Museum (in Kaunas). He is a distinguished guide of Jewish places in Lithuania and knows each of the 250 places of mass murder. It wasn’t the first time he was traveling with me as a guide. And he told me, “It’s June 16. Everyone is off. You are not going to find the director. And what you are asking for is absolutely....” I said, "Please, let us try." So we entered, we knocked at the door. There was only one concierge and one secretary in the whole school, aside from the director. No students. And there I was with my scrapbook. It's very important. It's where I put my photos and it’s where I work with my witnesses. There are photos between pages of notes and names. It's very difficult to work with older people, to film them, to take down their stories, the details they describe, dates, and names and phone numbers of surviving friends. Often, they are blind or deaf or have galloping Alzheimer’s. Finally, at the end, I’ve found a methodology that works! But I was able to visit only a few of them more than once. And if you come back a few years later ...

So I had this book with photos and I told the director, this is not only the history of the Jews—it's the history of this place, of the young people who lived here and of those who live here today.

And fifteen days later, he wrote me back that he had accepted me at the school, and so I went back and forth for two years, working with classes. Most of the projects were not finalized before the students went off to university and work, but in the meantime, I had contact with the art academy and with Romualdas Incirauskas and his wife Zita Incirauskiene – two wonderful artists - and they understood my project and came up with an approach where the students learned about this history and then produced artwork in the media they chose. Romualdas had already done a lot of his own artwork about the Jews of Telsiai, and his work is in the Vilna Gaon State Jewish Museum.

RN: I was going to ask you to explain the name of your project. Why Bat Kama At?

IR: Bat Kama At comes from a story that my mother used to tell about herself as a student at Yavne Telz. There was schoolwork that she had to do, something that she had to write in Hebrew and she began with "B'nuray" [when I was young]. She was only twelve years old. "B'nuray!" My mother was such a good Hebrew-speaker. Everyone who heard the way she spoke was sure that she had lived all her life in Eretz Yisrael [the Land of Israel], which was not the case. And her Lithuanian was also great. So, “b'nuray,” and the director comes back two days later and he says, "Roza Portnoy, can you stand up?" And he asks her "Bat kama at?" [How old are you?] So that's the story. She repeated this story over and over. And when I discovered the extent of the tragedy of Telsiai and the girls, I thought of this anecdote.

When my mother came back with my father in 1992, she didn't want to go back to Telz. She never went back because she didn't want to meet the ghosts of her friends.

Interview edited for length and clarity.

Coming soon more translation of the diploma of the Yavne Telz School Was Life page

I am grateful for this translation to Dr Lara Lempert, and her share in the Yavne Gymnasium in Telz: A Living Archive - A Commutual Archive project

About Sara-Miriam Polivnik- Polivnikaitè Sara-Mirjam, see also the class photograph where she was identified by her school friend Reyzele Berkman

2nd copy

Republic of Lithuania Ministry of Education

Telshiai Jewish Private Hebrew Gymnasium for Girls Yavne Certificate

This is to confirm, that Polivnikaite Sara-Miryam, of Judaic confession, who was born in Telshiai 22 November 1922, began her studies in the second grade of Telshiai Jewish Private Hebrew Gymnasium for Girls Yavne on the 21st of August 1933 and showed an excellent behavior. In the 1936/1937 she finished her fifth grade and entered the sixth, from which she graduated on the 15th of September 1937. The results of her studies in the 5 grades of the Gymnasium, including the Latin language, are as follows:

Religion 5 (excellent)

Bible 4 (good)

Lithuanian language 3 (acceptable)

Hebrew language 4 (good)

German language 4 (good)

Latin language 4 (good)

History 4 (good)

Nature studies 3 (acceptable)

Geography 3 (acceptable)

Algebra 4 (good)

Geometry 3 (acceptable)

Geography 3 (acceptable)

Sport 3 (acceptable)

Painting 4 (good)

Based on that data, as well as on part 4 paragraph 6 of the High Schools Statute (State Information Bulletin, No 541, line 3759), and part 7 paragraph 2 of the Legislation on Reforming High Schools and Colleges (State Information Bulletin, No 543, line 3794), the Teachers’ Council of Telshiai Jewish Private Hebrew Gymnasium for Girls Yavne asserts that Polivnikaite Sara-Miryam completed the course of 5 grades of the private gymnasium, including the Latin language, and issue this certificate.

This certificate doesn’t entitle to the same rights as the certificate of the 5 grades of the State High Gymnasium. Telshiai, 9 May 1938 No 12

Director of the Gymnasium /signature/

Members of the Teachers’ Council /signatures/

The teacher secretary of the Council /signature/

On the photo - the stamp of the Gymnasium

Bibliography of Hebrew and world literature studied in Gymnasium Yavne in Telz, Lithuania

Beside religion, liturgy, and various commentaries of the Bible, the girls were taught classical works in Hebrew, from medieval poetry to modern Hebrew literature, but also world literature such the classics of French enlightenment, the British sentimentalists or the German romantics. This bibliography tells us a lot about the "bildung" and the library of the teachers who conceived it. Although the school was under the supervision of the rabbinate, the minds were open to the vast culture and religion was not pursued as a mean to bring the girls backward, but as a mean to elevate them.

This French translation of the bibliography will be soon followed by an English one.

Telsiai/Telz Gymnasium Yavne Archives

Programme de langue et de littérature hébraïque du lycée privé de jeunes filles de Telz

I

a. Panorama général de la poésie médiévale. Les motifs poétiques.

b. Littérature courtoise. La Chanson de Roland et la Chanson des Nibelungen.

II

a. Rabi Jehuda Halevi, « Chants de Sion ». Caractéristiques générales de la poésie de Halévi.

b. Dante « La Divine Comédie ». Plan de l’œuvre, sommaire, les idées et les moyens poétiques. Torquato Tasso (le Tasse), « La Jérusalem délivrée ».

III

a. Rabi Jehuda Halevi, la philosophie religieuse du « Kuzari » Les bases de la religion juive selon le « Kuzari ».

b. Renaissance. Pétrarque. Servantes, « Don Quichotte ». Les idées, les personnages de l’œuvre et ses particularités poétiques.

IV

a. Rabi Slomo Ibn Gvirol. Caractéristiques de sa poésie. « Keter Malkhut ».

b. Shakespeare, « Hamlet » et « Le Roi Lear ».

V

a. Rabeinu Bahya (Ben Yosef ibn Paqouda), dans son oeuvre Hovot ha-levavot (Les devoirs du Coeur), le chapitre « Heshbon ha-nefesh » (l’examen de conscience).

b. Le Classicisme français. Corneille, « Le Cid »; Racine. « Andromaque »; Molière, « Le Tartuffe » et « Le Misanthrope ». Nicolas Boileau, « L’art poétique ».

VI

a. Rambam (Moïse Maïmonide, 1135-1204), Deot (second traité du Mishné Torah sur les règles de santé et d’hygiène) ; Hilkhot Teshouva (Règles du Repentir, cinquième traité du Mishné Torah). Shmona Prakim laRambam, (Le Traité des Huit Chapitres de Rambam est un ouvrage traitant de l’éthique et de l’édification du caractère).

b. Milton, « Le Paradis perdu ». La littérature des Lumières. Voltaire, Montesquieu, Rousseau.

VII

a. La littérature des Lumières (Haskalah). Moses Mendelssohn, N. Vaizel (Naftali Hirts Vaizel [Wessely] 1*), S. J. Rapoport (Solomon Judah Loeb Rapoport 2*), Nachman Krochmal.

b. Le Sentimentalisme. Richardson (Samuel Richardson 3*), « Clarisse » et « Pamela ». Rousseau, « La nouvelle Héloïse ».

VIII

a. M.Ch. Luzzatto (Rabbi Moché Haïm Luzzatto 4*), Messilat Yesharim (La voie des Justes).

b. La période du « Sturm und Drang ». Goethe, Les Souffrances du jeune Werther, Schiller, Les Brigands.

IX

a. S. D. Luzzatto (Samuel David 5*), Yesode ha-Torah, traité sur le dogme juif. Przemysl, 1880. La littérature des Lumières Russes.

b. Le Classicisme Allemand. Lessing, Goethe, Faust, Schiller, Guillaume Tell.

X

a. Yalag (Yehudah Leib Gordon, 1830-1892 6*), « Ben shne arayot » (Entre deux lions), « Tsidkiyahu babayit hapekudot » (Tsidkiyahu [Zedekiah] en prison).

b. Les caractéristiques générales du romantisme. Le romantisme allemand, Novalis.

XI

a. Mendele (Mokher Sforim 7*). Sefer hakabsanim ; Masaot Benyomin Hashlishi (Les pérégrinations de Benjamin III). « Be-Emek ha-bakha » (dans la Vallée des Larmes) .

b. Le romantisme anglais. « Le mal du siècle ». Byron, Cain, Walter Scott, Ivanhoé.

XII

a. Peretz 8*, « Chasidut » (Récits hassidiques). Steinberg 9*, « Bayamim hahem».

b. Le romantisme français. Châteaubriand, Atala et René.

XIII

a. H[ayim] N[ahman] Bialik. Bet Hamidrash 10*, poèmes de la nature [gamtos dainos].

b. Les caractéristiques générales du réalisme. Le réalisme anglais. Dickens, Oliver Twist.

XIV

a. H[ayim] N[ahman] Bialik, Aryeh ba'al-guf (nouvelle). Megilat ha-esh (Les rouleaux de feu).

b. Le réalisme français : Balzac, Le Père Goriot. Le réalisme russe : Tourgueniev, Nid de gentilhomme.

XV

a. Tchernichowsky [Sha’ul ], « Ani Maamin », « Chnei Achim » (deux frères).

b. Le réalisme russe : Tolstoï, Guerre et Paix ; Dostoïevski, Crime et Châtiment.

XVI

a. Scholem Aleikhem , Tuvia hakholev (Tévyé le Laitier).

b. Le naturalisme : Gerhart Hauptmann, Les Tisserands. L’individualisme : Ibsen, Un ennemi du peuple.

XVII

a. Vue d’ensemble de la littérature hébraïque contemporaine.

b. Le symbolisme : Maeterlink, L’Intruse, Les Aveugles.

NOTES :1* Naphtali Herz Wessely (1725-1805) né et mort à Hambourg, cet écrivain, philosophe, philologue, poète et éducateur juif allemand, promeut la Haskalah, le renouveau intellectuel juif aussi appelé les Lumières juives.

2* Solomon Judah Loeb Rapoport (1790-1867), rabbin orthodoxe galicien du xixe siècle partisan de la Haskalah qui a contribué à fonder la Wissenschaft des Judentums (« science du judaïsme »).

3* Samuel Richardson (1689-1761), écrivain et moraliste anglais. Paméla ou la Vertu récompensée, 1740; Clarisse Harlowe, Clarissa, or the History of a Young Lady, 1748.

4* Rabbi Moché Haïm Luzzatto (1707 à Padoue-1746 à Acre, Israël), connu sous l'acronyme de son nom Ramhal, théologien juif, kabbaliste, auteur d'œuvre de Mussar et poète. Messilat Yecharim (La voie des Justes), livre d'éthique juive, écrit et publié à Amsterdam en 1740.

5* Samuel David Luzzatto (1800, Trieste-1865, Padoue) intellectuel juif italien, poète fondateur du mouvement de la Wissenschaft des Judentums. Également connu sous l’acronyme hébraïque Shadal (שד"ל).

6* L’emploi de l’acronyme seul – YaLag – montre ici la très grande familiarité avec Judah Leib (Ben Asher) Gordon, connu aussi sous le nom de Leon Gordon, (1830, Vilnius-1892, Saint-Petersbourg). Il compte parmi les poètes hébraïques majeurs des Lumières juives. À partir du Yiddish Leksikon sur les oeuvres citées: From his Hebrew writings of the 1870s and 1880s, his poems made a particularly strong impression. Works such as: “Ben shne arayot” (Between two lions), “Tsidkiyahu babayit hapekudot” (Tsidkiyahu [Zedekiah] in prison), written in exile, “Shne yosef ben shimen” (Two Josephs, sons of Shimon), “Kotso shel yod” (The dot of a yod), a heartrending description of the sufferings of a Jewish woman due to the obscurantism of Jewish society)

7* Mendele Moïkher Sforim (en yiddish, « Mendele le marchand de livres »), le pseudonyme de Cholem Yakov Abramovich, (1836, Minsk-1917, Odessa), est considéré comme le « grand-père de la littérature yiddish » et l’un des fondateurs de la littérature hébraïque moderne. Ses oeuvres sont ici citées et étudiées en hébreu. Son Masoes Binyamin Hashlishi (Les pérégrinations de Benjamin III, 1878), est un récit picaresque souvent comparé à Don Quichotte et qui vaudra à l’auteur son surnom de « Don Cervantes juif ».

Sefer ha-kabtsanim (Le Livre des Mendiants) est la traduction en hébreu d’abord par Nahman Bialik en 1902, puis dans une nouvelle version de sa plume, de Fishke der krumer (Fishke le boîteux), l’un de ses grands romans sociaux, sur lequel il travaille durant plus de vingt ans. « Be-Emek ha-bakha » (dans la Vallée des Larmes) est une version hébraïque remaniée de Dos Vinshfingerl (L’Anneau magique).

8* Isaac Leib Peretz (1852, Zamość-1915, Varsovie), Yitzkhok Laybush Peretz de son nom yiddish est surtout sous son nom de plume de I. L. Peretz, écrivain et dramaturge de langue yiddish. Ses Contes Hassidiques ont été traduits dans de nombreuses langues.

9* Steinberg, Yehudah (1863–1908). « Ba-yamim ha-hem » (En ce temps-là, 1905) est l’histoire d’un jeune garçon kidnappé dans l’armée tsariste pour y servir.

10* Peut-être le poème « al saf beit hamidrash » (Au seuil du beit midrash).

11* Sha’ul Tchernichowsky, (1875–1943), poète et traducteur..

12* Sholem Aleikhem (1859, Poltava-1916, New York) nom de plume de Sholem Naumovitch Rabinovitch, écrivain majeur dont les romans, les nouvelles et les pièces de théâtre ont été écrites en yiddish. On voit cependant ici que son oeuvre la plus populaire est étudiée dans sa traduction hébraïque.

Traduction des titres du lituanien par Salomeja Josade.

Notes: I.R.

Remerciements: Rika Chaval

Présentation des mémoires Moishé Rozenbaumas, L'Odyssée d'un voleur de Pommes, par Isabelle Rozenbaumas, La Cause des Livres, 2004.

Ce livre est l’aboutissement d’un long processus d’écritures, d’écritures au pluriel. Comme Moïshé vous l’a dit, il a pris sa plume en 1994. Le texte que je lisais pour la première fois à l’été 1997, à Berkeley, en Californie, était rédigé en yiddish. Il possédait déjà – la division des chapitres en moins – la construction du texte publié aujourd’hui par la Cause des Livres. Et j’y reconnaissais le récit pensé, soupesé et tenu d’un homme qui s’était frotté à l’histoire avec un grand h.

Assez rapidement, j’entrepris une traduction d’une vingtaine de pages du manuscrit qui, tout en paraissant presque acceptable, me mettait mal à l’aise. Quelque chose comme « mon style » y était perceptible. Mon premier élan fut donc interrompu aussi bien par cette inquiétude que par d’autres travaux de traduction. Quand je reviens à cette tâche, vers 1999 ou 2000, Moïshé avait repris sa plume et traduit son propre texte, à sa manière, en l’amendant, et dans un français que j’appellerais ici « la langue de mon père », TATE LOSHN. Je ne reviendrai pas sur les traits distinctifs de ce second original que j’ai tenté de caractériser dans une post-face.

Toujours est-il que j’avais en face de moi non plus un texte mais deux, l’original yiddish et sa traduction par Moïshé. Ma fréquentation du yiddish, sous la férule bienveillante de maîtres exigeants, n’avait que confirmé à mes yeux la canonicité de tout original yiddish. Que dire alors de la canonicité d’un texte écrit par Moishé lui-même en yiddish, auquel je soupçonnais quelque inspiration métaphysique ? Que dire encore de l’écart qui s’était installé entre l’original yiddish et sa déclinaison par l’auteur lui-même, tout inspiré qu’il fût ? Lorsque je me remis au travail, c’est-à-dire à la réécriture de cette translation dans la dite « langue de mon père », le TATE LOSHN, j’étais à la fois consciente des exigences de la fidélité au premier comme au second original – au Premier comme au Second Temple – et accablée par une certaine opacité qui avait au cours du processus de translation rendu le texte plus impénétrable. La « langue de mon père » était désormais une langue cryptée. Et en tant que telle, elle exigeait une interprétation autant qu’une traduction. Comment dès lors, sous la menace d’une double trahison, mettre en œuvre l’impératif d’une double fidélité ?

Je pris le parti, dont j’assume à postériori qu’il s’agit d’un postulat théorique sur cette traduction, sinon sur la traduction en général, de considérer que le travail d’interprétation, conduit en étroite connivence avec Moïshé, assurait la fidélité au texte yiddish. Semaine après semaine, nous avons décousu, retourné et ourlé chaque phrase. J’apprenais au côté de Moïshé le métier de retoucheur, puis de tailleur et peu à peu les rudiments de la haute couture. Aucune tournure, aucune reprise, aucun raccommodage ni stoppage qui ne fût validé dans son sens et son aspect, dans ses finitions, par Moïshé. Comme il l’a écrit, « je savais qu’Isabelle me comprendrait, car s’il le fallait, je pourrais lui expliquer en yiddish ». C’est cette étape interprétative qui à mon sens établissait sur des fondations légitimes la fidélité au texte yiddish original.

Dans ce travail d’écriture, j’avais été attentive à ce que nous faisions au français. J’avais même parfois été troublée de l’exotisme, de la yiddishkayt, voire des barbarismes qui avaient ainsi émaillé la langue. C’est dans une ultime étape réalisée sous l’impulsion amicale et parfois sévère de notre éditrice, Martine Lévy, que je compris que le sel de ce texte et le sens de cette vie avaient besoin de cette impolitesse faite au français. Ainsi, je regrette aujourd’hui d’avoir trahi des générations de coupeurs modélistes immigrés d’Europe de l’Est en ne maintenant pas le mot de « patronage » au prétexte qu’en français, on parle de « patron » pour désigner le modèle réalisé en papier ou en toile, préparant à la coupe définitive d’un vêtement. Seuls contre les sectateurs de Larousse et de Littré, contre le Bon Usage, nos pères et nos grands-pères, façonniers et tailleurs, coupeurs et modélistes, continuaient imperturbablement à dessiner leurs patronages.

Tout comme la transmission exige des formes de trahison, la fidélité implique une certaine impolitesse, et Dieu sait qu’en France autant que dans la langue française, l’élégance de cette impolitesse est un fil sur lequel le traducteur ne se promène pas sans risque. Déplacée aussi la pléthore des adverbes dans une langue où la répétition, l’hyperbole et l’impropriété sont les stigmates de l’ignorant ou de l’étranger. Déplacée comme l’obstination de cette mamie ashkénaze du film Petite conversation familiale de la regrettée Hélène Lapiower, soutenant face au fiancé italien de sa petite-fille que les pâtes se mangent en effet cuites et non à demi crues. Déplacée donc comme le mauvais goût.

Un petit signe, parmi les premiers échos de lecteurs captivés, m’a permis d’espérer que je n’avais peut-être pas tout à fait échoué à atteindre un certain équilibre dans la traversée, puisque le but du funambule n’est pas topographique mais cinétique. Mon ami l’acteur yiddish Rafael Goldwaser nous a demandé de pouvoir lire quelques extraits du livre de Moïshé au cours d’une présentation de la culture yiddish. Que vas-tu lire d’autre lui ai-je demandé ? « Un peu de Singer, un peu de Manger et un peu de ton père », me répondit-il.

Qu’est-il, enfin, dans cette aventure traductologique, advenu de la fille de son père ? Il n’est pas anodin d’écrire en tant que traducteur, disons ici de traducteur particulier, les mémoires de son auteur, de l’auteur de ses jours. Double trahison, double fidélité, ce sont des lignes de force aussi, de notre rapport à l’histoire, à notre histoire. Pourquoi double ? Pourquoi ne pas faire simple ? Parce que notre histoire n’est pas seulement un continuum d’événements liés par des chaînes de causalité. Elle est aussi le résultat d’un travail rigoureux et patient d’élaborations, de reconstructions, de représentations. Nourrie par la parole familiale, adossée au récit de mon père, plongée dans mes propres interrogations, j’ai exploré les entrelacs de cette histoire au cours d’un retour sur nos pas en Lituanie, où j’ai avec Michel Grosman réalisé un film, une réflexion sur le yiddish, son flamboiement, son déni, ses destructions, sa persistance. Avoir la chance de réécrire un livre rédigé dans « la langue de son père », c’est pouvoir façonner, ciseler ce tissu de représentations en tentant de rapiécer ce que je suis par ce que nous avons été, et de surjeter fil à fil une étoffe élimée, fripée et déchirée, comme le revers de l’habit de l’endeuillé. Raccommoder, rafistoler, remailler cette histoire m’a permis de saisir le fil qui me relie, non pas dans l’abstrait aux générations qui nous constituent en effet, mais de façon très concrète à Méré-Hayé en particulier, à Tsivie et Aaron en particulier, à Yitshak, à Haye-Dvoyre, à Hassye-Rivke et à Barukh en particulier, afin qu’ils m’habitent sans me hanter. Car tout dans cette traduction a été si particulier.

Malala is the hero of Bat Kama At. Standing for the cause of girls' education has been recompensed by the highest reward ever. She is the age of the Yavne gymnasium students.

Her action began when she was only 11 years old. She is now 17 and received

The Nobel Peace Prize for 2014

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2014/press.html

This website is granted by the Fondation pour la Mémoire de la Shoah, Paris - France

Ce site reçoit le soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, Paris - France

Yavne Telz School Was Life is a future exhibition and the development of the project “Bat Kama At ?” about the life and fate of 500 girls from Telz/Telsiai in Lithuania, a broader project aiming to maintain and deepen the knowledge of the history and the culture of Lithuanian Jews, to highlight aspects of history that have remained neglected, namely the exceptional excellence of the education provided to the girls in the Gymnasium Yavne, a Jewish religious secondary school, in the Interwar period. The Yavne Girls’ Gymnasium was established in Telz in 1920, amidst the effervescent atmosphere of the young and independent Republic of Lithuania (1918-1940). From its earliest years, the institution aspired to excellence and attracted the best female students of the region, and from more distant cities as well.

Born during the making of my film [nemt]: A Language Without A People For A People Without A Language and the (co-)writing of my father’s memoirs from a fascination with three class photographs saved by my mother during the war, the project has traveled a long way since then.

In 2008, I went to Israel to meet the last remaining witnesses of this community and collected a significant number of class and group photographs. Although most of the 500 girls and women were massacred in December 1941 during a last phase of the Holocaust in Telsiai (Telz), the conduct (exclusively in Yiddish) of interviews of the survivors focused on the school history and yielded unedited materials. In 2011, I have also interviewed three rebbetsins of the rabbinical family Bloch. Through the interviews, part of the girls has been identified by their name or a biographical information. This historical research is developed on the website: https://batkamaat.org/ supported by the Fondation pour la Mémoire de la Shoah, in Paris, and as soon as they will be edited part of the accounts will be available on line.

The newest development of this already large collection is the discovery of 489 documents in the Lithuanian Central Archives (file 1382-1), including class reports, pedagogical meeting reports, exam reports, around 380 diplomas delivered by the Lithuanian Ministry of Education in Kaunas between 1924 and 1940, more than 250 identity photographs on the diplomas. The American Embassy in Vilnius has provided support to acquire copies of these documents. The introduction to the catalogue and almost 100 documents have been published on this web page: /en/yavne-telz/

CONNECTING ARCHIVAL DOCUMENTS WITH ORAL HISTORY AND OTHER SOURCES

The collection relating to the Yavne Gymnasium in Telz conserved in the Lithuanian Central Archives is unparalleled in its importance. We are aware of additional archives documenting Jewish schools from the interwar period, a time when they developed throughout Lithuania. An enormous amount of important research awaits us in this new, untapped field. The pioneering research of Naomi Seidman on the Beis Yakov movement shows that traditional models of education as well as secular ones are at work in the organization of Jewish education to Orthodox girls in Eastern Europe since the end of the 19th century.

Founded under the authorization of the Lithuanian government on November 8, 1920, the Yavne School for Girls stood at 16 Market Square, Turgaus gatve. The documents' dates range from 1924 until the Soviet authorities closed the school in 1940.

The study of file 1382-1 in the Lithuanian Central Archives containing 489 remarkably preserved documents permitted us to discover in detail the school's curriculum, as well as the individual trajectories of several of its future teachers, thereby significantly advancing our knowledge of this educational community. A significant part are diplomas where the Lithuanian page faces the Hebrew one. Some documents are only in Lithuanian: /en/yavne-telz/

But we are still a long way from having analyzed all the documents and examined them on the background of the oral sources – the interviews – and the literary sources. Some testimonies are still sleeping in the archives of Yivo as the one of Leyb Koniuchowsky about the Holocaust in Telz and the surrounding shtetlekh, translated by Jonathan Boyarin some 15 years ago and unexploited. Sefer Telz, has many details about the life and the schools of the town, but information about the schools are also to be found in other yizker bikher from the Lithuanian towns and cities – among them Kovne who had Yavne schools – about the Yavne system of education.

Lists of the Telzer population (specially 900 names of the Lithuanian Names Project) are revealing information as we are examining and publishing each document of the file 1382-1. Knowing more about the school community and its teachers requires also to examine the 50 first documents of these archives (from 5 to 50 pages) consisting in pedagogical reports and meetings from 1924 to 1940. The study of these archives will bring a knowledge of the concerns of the school authorities year by year from 1924 to the eve of the war.

By now, this case study illustrates the school's high standards of completeness and excellence reflected in these documents. This amazing bibliography speaks for itself:

Throughout the curriculum we bear witness to a religious teaching based in reason, comprehensive study of Hebrew language and literature, as well as a wide variety of world literature in Hebrew translation. A very high level of science and technology and the study of modern languages, as well as Latin, were stressed in a commitment to providing these girls with a solid foundation of professionalization along with religious and ethical principles. What we need to understand better are the influences that have brought the religious authorities in Telz to open so widely the girl’s curriculum to secular culture, notwithstanding the fact that, doing so they took the risk to jeopardize their own influence. Whatever will be the outcome of this research, the community’s religious leaders must be given due credit for their wise and forseeing concern for the education and future of their daughters, no matter the choice – secular path or religious tradition – they have entrusted in the hands of the young women.

THE AUTHOR AS LIVING ARCHIVE: A QUESTION OF DISCIPLINE

One of the theoritical aspects that has emerged in this work is at the crossroad of the archival research itself with the usual cross-checking of oral, archival and literary sources, and a reflection born in the course of this specific investigation of a history to which the author is directly related by its family narrative and personal memories.

Through the process of interviews and identifications, the author received a documentary yet intimate body of knowledge, difficult to put in order, and sometimes contradictory. Lists of names, faces with no names, faces reappearing in multiple photographs... Some faces became familiar and when their names were finally established, the author recognized them as one of those she frequently heard about as a child, in the family narrative. Some of these memories would never have surfaced if not the discovery of the 489 documents of the file 1382-1 of the Lithuanian central archives with the rich information they carry. But, on the other hand, these archives would have never appeared under the same light to somebody without the clues of these vivid narratives.

Becoming a living archive means being capable of establishing links between information provided by informants and documents which gradually emerge. One must connect the dots between names cited in narratives heard at home and those which emerge during the accounts of other witnesses, as well the living archive remembers – or not – the captions of photographs published in the Telz book of remembrance read a thousand times over, the Sefer Telz. The family memories are not stored in a place where they are automatically available, they have to be awaken or activated by new information, involving or emotion or idea association. Very much like the accounts delivered by the surviving witnesses that have been interviewed. Gradually, from one document or photograph to another, the investigation delivered new names, suddenly faces became familiar, friendships and family ties were established, and the information began to take form in a manner which resolved outstanding questions and led to new, more precise ones. Through the website https://batkamaat.org/, part of this material is slowly being reconstructed and immortalized.

I propose to explore this specific position as an author working at the articulation of history and memory with the methods of history and anthropology but open to and even hungry for the perceptions of a creator. Through a number of similar literary, anthropological and historical approaches, from writing autobiography as history in Pierre Vidal-Naquet’s Memoirs, to Daniel Mendelsohn’s family quest in The Lost, throught the work of the archeologist Laurent Olivier in The Dark Abyss of the Past , I will draw a picture of a form of research that has been widely developed in the field of different disciplines without having always been sufficently pointed out as a global phenomenon relating to the changing statues of history, and in the context of this changing itself.

Short bibliography:

Pour une microhistoire de la Shoah, Ed. Claire ZALC, Tal BRUTMANN, Ivan ERMAKOFF, Nicolas MARIOT. (Paris: Seuil, Le Genre Humain, sept. 2012.) See the essays of Paul-André ROSENTAL, “Généalogies mentales”, and Ivan JABLONSKA, “Écrire l’histoire de ses proches”, pp. 12-69.

Laurent OLIVIER. The dark abyss of time archaeology and memory; translated from French by Arthur GREENSPAN. (Lanham: Alta Mira Press, 2012).

Jewish Lives in Fabric

Vies juives, d’étoffes et de nuages

- The Jewish Girls of Telz from Yesterday seen by Today’s Lithuanian Girls/

- Jeunes filles juives d’hier à Telz vues par des jeunes filles lituaniennes d’aujourd’hui à Telsiai

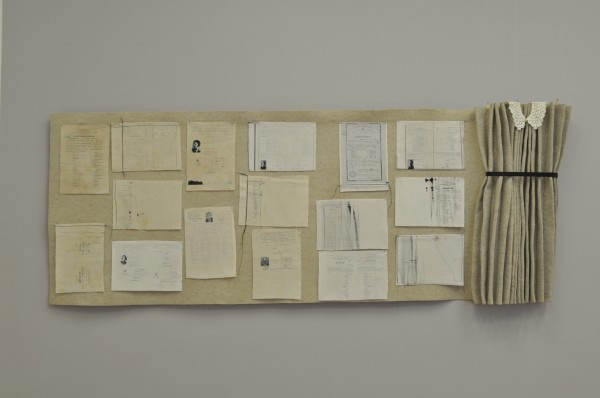

This artistic contribution for the project “ Bat Kama At?” is the creation of 3 students of the 3rd year class of Fabric design under the high-minded direction of Pr. Zita Incirauskiene, in Telsiai Art Academy, a section of Vilnius Art Academy.

These photographs were taken during the first presentation of the works in the Art Academy, on January 2013.

The approach of the young artists Simona Remeikaitė, Kristina Balsytė and Rytė Krakauskaitė, is the most rewarding answer that we can imagine to our own endeavour as historians and authors. It captures not only the vulnerability and the features of the young woman and girls from Telz during the flourishing interwar period, but also the fragility of the historical traces. Doing so, these thoughtful artistic contributions become powerful reminiscence in the present and a sign, a call for keeping this fragment of outstanding educational history for the future.

The high quality of these three contributions foreshadows the place they are going to take in the exhibition: Yavne Telz School Was Life.

Kristina Balsytė

- My work for Bat Kama At project is an interpretation of the school life. It is composed with a few diplomas of the girls and the image of a dress/uniform.

The diplomas are printed on fabric. As well, the uniform is made from the same fabric used as a frame to present the work. As a whole, it appears as a classroom blackboard on the wall.

I imagine the bright school life before the tragedy, each detail sounds familiar to us. We are the same age the girls were, maybe we have similar thoughts on our minds despite the fact that we live in another century.

Telšiai is my native town, and through this project I know about it more.

I’m glad to be a part of this project.

Simona Remeikaitė

- With this work for Bat Kama At project, I wanted to thrill the hearts of all.

For that, I chose feminine accents - lace, handkerchiefs, women's accessories. These subtle details convey sensitivity, gentleness, goodness, which connect these 500 killed women and girls with the present and future generations of women and girls. I have put together the details in a simple cardboard box, which symbolizes simplicity and impermanence.

The second installation confronts the tragic death of women and girls, with or without portraits on blank white matter sheets. Sometimes an added detail of feminine lace softens and gives the sensitivity to the evocation. These portraits and blank sheets aim to recollect the affected girls and woman for future generations, as if the future depends on this reminiscence: implicitly, the fact that their portraits appear on white sheets prevents from the recurrence of such events.

In this work I wanted to pay attention to the delicacy and tenderness of women, powerless to defend themselves and other women. I hope that this imaginative recreation incites you to think not only about the past but about the present and the future.

I hope that seeing our works has the power to change at least the perspective of one person among hundreds of minds about the future. I hope that what have happened to the Jewish girls of Gymnasium Yavne could never be repeated, and that their behavior as young educated girls serves as a model.

Rytė Krakauskaitė- My contribution to the project "Bat kama at?" is named "Souls".

This work includes eight different textile elements bedecked with calligraphy and photo prints. These eight parts constitute the narrative of an abstract and spiritual story of the students of the Yavne Gymnasium, in Telz, Telsiai before WWII.

My work starts with school and classes pictures, then continues with calligraphied texts about the gymnasium in English and Lithuanian. To that I added details from portraits of the girls, specially of their eyes which are supposed to be the mirror of the souls. I finished my "story" with calligraphied Jewish prayer. The texts and photographs are printed on a material light and transparent like veils or clouds.

The first text in calligraphy is something that I wrote shortly about the Yavne Gymnasium history in Lithuanian.

On another element, I wrote the translated text of the mezuza in English. I wrote:

Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is one. You shall love the Lord, your God, with all your heart, with all your soul, and with all your resources. And these things that I command you today shall be upon your heart. And you shall teach them to your children, and you shall speak of them when you sit in your house and when you go on the way, when you lie down and when you rise up. And you shall bind them as a sign upon your arm and they shall be an ornament between your eyes. And you shall write them upon the doorposts of your house and on your gates.

I also wrote a Jewish prayer on another element. I took the prayer from this website http://tora.lt/ .

Bat Kama At is very honored to present the board of its Advisory Committee:

ADVISORY COMMITTEE

Barbara Kirshenblatt-Gimblett:

- Professor of Performance Studies, New York University

- Program Director, Core Exhibition, Museum of the History of Polish Jews:

www.jewishmuseum.org.pl/template/gfx/inf_pras_1_en.pdf

Jonathan Boyarin:

- Leonard and Tobee Kaplan Distinguished Professor of Modern Jewish Thought, Jonathan Boyarin, University of North Carolina at Chapel Hill:

www.unc.edu/ccjs/faculty.bios08/boyarin.bio.html

David Biale:

- Emanuel Ringelblum Distinguished Professor. Chair, Department of History. University of California, Davis.

- Author and editor of many books:

history.ucdavis.edu/people/dbiale

Yitskhok Niborski:

- Professor of Yiddish at INALCO, Paris. Founder and main figure of “Maison de la Culture Yiddish Bibliothèque Medem”, Paris.

- Author of dictionaries Yiddish-French:

http://yiddishparis.com/blog/tag/yitskhok-niborski/

Samuel Kassow:

- Charles H. Northam Professor of History, Trinity College, Hartford, Connecticut:

- His major contribution to Jewish historiography: Who Will Write Our History: Emanuel Ringelblum and the Oyneg Shabes Archive, Indiana University Press, 2007.

en.wikipedia.org/wiki/Samuel_Kassow

Jonathan Brent:

- Executive Director, YIVO Institute for Jewish Research.

- Editorial Director of the “Annals of Communism” at Yale University Press :

Anna Foa:

- Professeur of modern history, Faculté de Lettre de l’University "La Sapienza", Roma.Spécialist of social and cultural contemporary history

- Author and editor

COMITÉ SCIENTIFIQUE

Barbara Kirshenblatt-Gimblett:

- Professeur du département “Performance Studies”, New York University;

- Directrice du programme de l’exposition permanente du Musée d’histoire des Juifs de Pologne : http://www.jewishmuseum.org.pl/template/gfx/inf_pras_1_en.pdf

Jonathan Boyarin:

- Professeur émérite, chaire Leonard and Tobee Kaplan en “Modern Jewish Thought”, University of North Carolina at Chapel Hill: http://www.unc.edu/ccjs/faculty.bios08/boyarin.bio.html

David Biale:

- Professeur émérite, chaire Emanuel Ringelblum.

- Président du départment d’histoire. University of California, Davis.

- Auteur et éditeur de nombreux livres traduits en plusieurs langues: http://history.ucdavis.edu/people/dbiale

Yitskhok Niborski:

- Professeur de yiddish à l'INALCO. Fondateur et co-directeur de la Maison de la Culture Yiddish Bibliothèque Medem, à Paris.

- Auteur de plusieurs dictionnaires Yiddish-Français:

http://yiddishparis.com/blog/tag/yitskhok-niborski/

Samuel Kassow:

- Professeur d’histoire, chaire Charles H. Northam,Trinity College, Hartford, Connecticut:

- Sa contribution à l'historiographie des Juifs de Pologne est fondamentale particulièrement avec son dernier ouvrage (traduit de l'anglais): Qui écrira notre histoire ?: Les archives secrètes du ghetto de Varsovie, Grasset, 2011.

http://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_Kassow

Jonathan Brent:

- Directeur du YIVO : Institute for Jewish Research.

- Directeur éditorial des “Annals of Communism” , Yale

University Press :

http://www.yivoinstitute.org/index.php?tid=154&aid=594

Anna Foa:

- Professeur d’ histoire moderne, Faculté de Lettre de l’Université de La Sapienza, Rome.

- Spécialiste de l'histoire sociale et culturelle contemporaine (notamment des femmes):

http://w3.uniroma1.it/dsmc/old/docenti/foa.htm

In which language did they read Homerus in Gymnasium Yavne, Telz, Lithuania?

Rosa Ziv is not only a gracious 90 years old lady. Her smile and her openness is so charming when she welcomes the author with her cousin Boris Portnoi and his wife Patricia, from Netanya.

Patricia will be filming this day of April 13, 2012 (we will publish excerpts of this interview as soon as it is edited). In the meantime here is a summary (in French) of Rosa Ziv's interview.

As we are speaking together and examining the photographs I brought to work with her, her memories turn out to be sharf, her narrative precise and her points of view assertive. Her mind is well organized as is her beautiful garden planted with elegant poppies, and the plates she has decoratively dressed for us with strawberries and kiwis. If she fondly and playfully remembers her school mates, her good friends, she doesn't give a dime to bigotery, even if she profoundly respects her survivor friends who are rebbetsins.

She also treasures the memory of her teachers.

A few anecdotes are worth to be told, at least for their yiddisher Tam. Professor Sapozhnikov who is holding a glass on the top right of this photograph was a gingin (that means red hair in Hebrew). Was it the reason why the girls had a rhyme about him ?

Shabske der reyter, krikht af a leyter, zet a meydl, vert er a teyter - Shabske the red hair, climbs on a ladder, turns into a dead man (he swoons).

The most beautiful story concerns Professor Odessas whose wife received the nick name of Penelopa. "Of course, tells Rosa laughing, from Odysseus!" So in which language, we have now to ask her, did they read Homerus in Gymnasium Yavne, Telz, Lithuania?

As every subject matter which was not Lithuanian, Latin, German or English (before 1931 when Latin replaced English), Odysseus was studied in Hebrew and read in a Hebrew translation. Now, did the pious Jewish girls of Yavne Gymnasium read also Ilias?

Rosa cherishes the memory of one of her teachers. She looks for her on each photograph I am showing to her. Khaske (Khasia) and Soske (Sarah) Gering, sisters looked very much alike. Rosa finally recognized her beloved teacher, Sarah Gering. (Geringaite Hassia-Frida, her sister, received a diploma in 1928, still to come)

But the bloody thugs who murdered the Jews, she has no words to speak about them.

She gives an account of the murder of the Lukniker Rebbe, the father of Miriam Kravitski, beaten to the blood and massacred by Lithuanian murderers before the first German has entered into Luknik. She also describes the ordeal of the men of Luknik, forced to a parody of "dance" during hours and hours before they are shot by their murderers. It was July 15th 1941, 3 weeks after the German assault.

from the JewishPess.com

May 17th, 2012

Rivkah Bloch grew up in Telz (Telsiai), a historic township and renowned Torah center in north-west Lithuania. In 1939 the Jews of Telz numbered about 2,800, some 28 percent of the population. Rivkah’s paternal grandfather Reb Yosef Leib Bloch, (1849-1930) zt”l, also known as Maharil Bloch, was a distinguished personality and a prominent scholar and educator. Besides his position as town rabbi, he headed the great Yeshivah of Telz that his father-in-law Rav Eliezer Gordon, zt”l had founded. Its student body numbered around 400 students in 1900.

One of eight children, Rivkah Bloch attended the high school that her grandfather had founded. At Yavne, which belonged to the high-level educational network of Agudath Israel, limudei kodesh or sacred subjects were taught in Hebrew alongside a broad curriculum. Since the girls were actively encouraged to talk Hebrew during school breaks, Rivkah acquired a sound knowledge of Hebrew and also learned Lithuanian, German and Russian.

When Lithuania lost its independence in 1940, the Russians disbanded the yeshiva and the religious high schools. The disastrous German invasion followed on June 22, 1941, reaching Telz on June 26, where they wreaked slaughter and destruction. Armed Lithuanians under Nazi command brutally rounded up the Jews, stole their valuables and ejected them from their homes. On July 15, Rivkah’s father, brothers and male relatives were shot to death or buried alive with the other Jewish men in mass graves at Rainiai, four kilometers away. In bidding farewell to three of his daughters, Chasya Hy”d, Naomi and Rivkah, Rav Zalman-Shmuel Bloch urged them to remain true to their heritage as religious women.

Most of the Jewish women and children were liquidated at the Geruliai concentration camp on August 30. Children were buried alive, while babies’ heads were smashed with stones. (Many of the atrocities are documented at http://kehilalinks.jewishgen.org/telz According to this source a few Lithuanian farmers extended help to the suffering Jewish women on forced labor details, while others abused them severely and murdered them in some cases.)

In the final months of 1941 the Lithuanians and the Gestapo continued their cruel abusive behavior. Fifteen-year-old Rivkah was transported to the Jewish ghetto in nearby Shavli (Siauliai) late in 1941. Aware that death was imminent if she stayed there, Rivkah escaped together with her cousin Miriam Kleiner. The girls sought refuge in a wooded area where they wandered among farming villages and forests.

During the final years of the war, Rivkah was often left to face adversity totally alone. Sometimes non-Jews in isolated areas would pity her and shelter her for a few days, but mostly she had to hide in barns, cowsheds and pits and forage for food in garbage heaps. Since Nazi sympathizers were swift to alert the police to her presence, the Gestapo almost caught her many times. Once she burrowed deep into a pile of hay to hide, concealing herself just a fraction deeper than the jabbing and poking of her pursuers who finally abandoned their search. Another time she huddled, trembling behind a bed, while the police searched the house of her host. Their daughter covered for her by sitting on the bed, where she busied herself with some sewing or knitting. On another occasion, when the police came to the front door of a house where Rivkah sheltered, she was unceremoniously pushed out the back door into a snow-covered potato field. Famished, she ate some raw potatoes to still her hunger and spent the night without shelter. Even more traumatic than the torments of hunger and cold was her isolation, the heaviest burden she had to bear. Believing that she was probably the last Jew to survive, she pleaded with the Almighty not to leave her all alone in the world.

Although Rivkah’s two surviving siblings in the USA urged her to join them, she was resolved to resume her life in Israel. Her sister, Naomi Bloch Stein, who married Rabbi Pesach Stein zt”l in 1948, and her cousin Chaya Bloch Ausband were the only two Jewish women to survive the war in Ghetto Shavli. Another sister, Shoshana, was brought to America before the war by her chosson, Rav Mordechai Gifter zt”l. However, because Rivkah simply did not wish to live among non-Jews any longer, she joined up with other illegal immigrants who went to Israel via Italy. They landed in the middle of the night on a rickety Maapilim boat in 1946 near Atlit, and luckily the British authorities did not notice their landing.

Twenty-year-old Rivkah recovered her happy disposition and sense of humor in Israel, putting behind her the years when, in her son’s words, “She lived like a hunted animal.”

Afin de commencer à mettre en place l'exposition des 500 jeunes filles, Michel Grosman est parti à Rome rencontrer Massimo

Afin de commencer à mettre en place l'exposition des 500 jeunes filles, Michel Grosman est parti à Rome rencontrer Massimo Berretta, photographe et graphiste.

Berretta, photographe et graphiste.

Ils ont travaillé une semaine en mai pour chercher la voie la plus sûre qui permette de raconter la vie des élèves du lycée Yavné. Il y a toujours une dimension magique qui opère lorsqu'on restitue du néant de jeunes et beaux visages. Les regards marquent l'esprit, l'émotion affleure. Deux exemples de beauté tirés des archives de Vilnius....sans commentaire.

OUR ONE WEEK VISIT TO LITHUANIA, IN VILNIUS AND IN TELSIAI

April 23- April 301) Meeting again with Kamile Rupeikaite, Deputy Director at Vilna Gaon Jewish State Museum, we discussed common perspectives on the project. The period of end of spring/beginning of summer 2013 has been envisioned for the exhibition of the works the students of Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija, in dialogue with our own work in process representing the life and education of 500 Jewish girls from the Yavne gymnasium in Telsiai – beginning with around 100 to 125 portraits.

2) Meeting with Jonathan Berger, Public Affairs Officer, and Inga Sydrys, Grant Manager and Outreach Coordinator at the Embassy of the United States of America.

a) We discussed the possibilities of supporting Bat Kama At for the research of new larger grants to develop the project and the exhibitions.

b) They expressed a great interest in screening our film [nemt].

c) After having supported our acquisition of the copies of documents (File 1382-1) at the Lithuanian Central State Archives, further support for the project has been considered on a higher level.

3) Meeting with Audelin Chappuis, Attaché culturel and Directeur adjoint of the Centre culturel français. Demo of the website. Interest in the project and in screening of our film [nemt].

4) In Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija, 4 full cessions of work with the teachers team and large groups of students (2 days) – in the form of conferences and workshops encouraging strong a involvement from the students. Classes of 12th, 11th and 8th grades reprensented and involved. Director Robertas Ezerkis, Janina Bucevičiūtė, professor of History, and Lina Garbaliauskaitė, professor of English were present and involved.

a) We have made a historical presentation of the context of the Jewish society in Telsiai, focusing on social and educational life of young people. Answer to many questions risen by the students.

b) In the workshops, motivated students have proposed many very good projects, among them 2 written scenarii during the cessions:

- One fiction short film (26’ - );

- One short documentary film about the work of the students on Bat Kama At (10’) ;

- One fiction photo novel with some historical reconstitution in costumes (black and white) ;

- One photo reportage team to explore the visual traces in what is left of Jewish places in Telsiai ;

- Different individual drawing and painting projects – some have already been realized at the occasion of the Conference on Holocaust Day under the guidance of the art teacher, Marija Krajinskiene, soon to be presented on this page ;

- Individual writing projects (audio support).

5) We had the priviledge to meet the well known Gemaite artist Romualdas Inčirauskas in the presence of his wife Zita, and son Kazimieras, and presented them the project Bat Kama At and the website.

a) We presented to Romualdas our project of a 24h installation of the 500 portraits (see website) in Telsiai on the Market place and in the streets.

b) We evoqued with him the possibility of his own involvement in the project, individually as an artist, and as professor in the Telsiai Art School.

c) Romualdas Inčirauskas has had a main exhibition in the Gaon Vilna Jewish State Museum, and has many major works of sculpture in the historical Telsiai, related to all aspects of the history of Gemaite, including the door of the Cathedrale. He and his family are profoundly concerned by the future of Jewish memory in Lithuania. They have walked us to the new monument erected to honor the memory of the 500 girls and women of Telz murdered on December 1941.

Reyzel Berkman : Un carnet écrit avec son sang

Reyzele Berkman, aujourd hui Shoshana Privalski, avait fait état au téléphone de ses craintes par rapport à Internet, ce nouveau media inconnu. Elle ignorait que ses documents scolaires et ceux de sa sœur Bat Sheva figuraient déjà sur ce site :

Lors de notre rencontre, le 17 avril, elle reçut donc la copie de ces trois documents qu’elle examina avec une certaine émotion et aussi quelques commentaires teintés d’humour sur les notes obtenues à mi parcours figurant sur le diplôme de la 4e année délivré par le lycée Yavne. « A sheyne meydele bin ikh geven », finit-elle par conclure – j’étais une jolie petite fille.

Un simple bulletin d’école primaire concerne sa sœur Bat Sheva, dite aussi Bebele, reconnue par plusieurs témoins sur des photographies de classe, et dont le nom m’était familier depuis le début de cette enquête. La fille de Reyzele, Dvoyre, se joint rapidement à nous ainsi que sa petite fille Bat-Sheva, nommée d’après sa sœur.

Sa fille me confie qu’elle veut se rendre depuis longtemps à Telsiai, sur les traces de sa famille, et s’enthousiasme pour le travail accompli par ce projet.

Officiellement Reyzl est née en 1924, mais elle s’était rajeunie de 2 ans pour pouvoir entrer au lycée. Son père était shoykhet, abatteur rituel.

Si elle peut reconnaître de nombreux visages, en revanche peu de noms lui reviennent. C’est du reste compréhensible car je lui présente des photographies de classes dont les jeunes filles sont plus âgées qu’elle.

Elle me montre le livre qu’elle a publié en Israël. D’abord nous le feuilletons et elle commente quelques-unes des photographies. La qualité de la reproduction étant très médiocre, on voit mal les visages des jeunes filles qu’elle me montre et je ne mesure pas le caractère réel de ce livre, l’origine de ces mémoires.

Sur une de mes photos, elle rectifie l’identification d’une des jeunes filles, il s’agit d’une des filles Merkin et non de Myriam Bloch. Elle est formelle. Sur une autre de mes photographies, elle reconnaît (en bas 5e au milieu) Rasia Taitz (Tayts). Sur la même photo (en haut 1ère à droite), elle identifie également la 3e des filles Merkin.

Au milieu de la photo se tient un professeur de latin. Elle affirme que l’un deux aurait assassiné des filles juives pendant les tueries, et que celles-ci auraient crié : « Professeur …., pourquoi tirez-vous sur nous ? ». Elle n’est pas sûre du nom de cet homme.

Outre cet épisode déchirant, le caractère crucial du livre de Shoshana se dévoile peu à peu. Elle décrit l’épuisement de sa sœur au moment où elles se décident à fuir le ghetto. Elles ont été prévenues de la liquidation des jeunes filles sous peu. Au moment de gravir la barrière qui approche les deux mètres de hauteur, le sentiment d’abandon gagne tantôt l’une, tantôt l’autre. Elles s’exhortent mutuellement et chacune est tentée de s’effondrer dans la neige et de se laisser mourir plutôt que de fuir en plein décembre.

Durant leur fuite, Shoshana, plus brune, plus juive d’apparence, prend la décision de se séparer de Bat-Sheva, de complexion plus claire, qui peut passer plus aisément pour non-juive. Comment elles on pu s’en tirer pendant toute la durée de la guerre, elle ne le comprend toujours pas. Elle me parle d’une famille Rabinovitch dont tous les membres ont été massacrés dans leur maison.

Enfin Shoshana fait sortir à sa fille Dvoyre d’une grande boîte en carton argentée un manuscrit de grand format 21 par 24, relié dans le sens de la largeur. Il me faut encore un temps pour comprendre. Enfin Shoshana fait amener à sa fille un petit sac à main. Celui-ci contient une petite pochette qui ne la quitte jamais, comme celle où Rosa Portnoi conservait ses trois photos de classe, au fond de son sac.

De la pochette, elle tire un tout petit manuscrit, relié il y a bien longtemps lui aussi dans le sens de la largeur. C’est l’original de la copie en grand format et du livre.

![Tefillim001[1]](https://batkamaat.org/wp-content/uploads/2012/04/Tefillim0011-600x466.jpg)

L’écriture est régulière et serrée, soignée, hâtive et parfois délavée et reprise. Le papier manquant, les lettres et les mots se resserrent de plus en plus.

![Tefillim003[1]](https://batkamaat.org/wp-content/uploads/2012/04/Tefillim0031-150x111.jpg)

![Tefillim004[1]](https://batkamaat.org/wp-content/uploads/2012/04/Tefillim00411-150x109.jpg)

![Tefillim005[2]](https://batkamaat.org/wp-content/uploads/2012/04/Tefillim0052-150x110.jpg)

Le journal, me dit-elle, a été rédigé chez la femme lituanienne qui l’a protégée pendant toute la guerre, cachée, nourrie, habillée et traitée comme sa propre fille, au risque de sa vie. Afin de contribuer à son entretien, Reyzl/Shoshana travaillait au métier à tisser.

Lorsqu’elle n’avait plus d’encre pour écrire son journal, elle utilisait parfois la teinture qui servait à colorer les étoffes (du lin probablement. Parfois, à cours d’encre ou de teinture, elle se piquait les doigts et écrivait avec son sang. Elle me montre ainsi des passages écrits au sang qui se sont estompés. Son journal rapporte, au jour le jour, les quatre années de persécution et de peur vécues sous la protection de cette femme chrétienne.

Après la guerre, lorsque Shoshana lui envoyait des colis d'Israël, la femme l'implorait de ne pas priver ses propres enfants pour elle.

11 avril 2012, Tel Aviv, Bat Kama At s’apprête à rencontrer Sonia (Sarah) Toor.

L’une de mes jeunes filles née en 1920, et que je dois interviewer Dimanche, Sonia (Sarah) Toor, me rappelle très troublée.

Après s’être assurée que le père de ma mère se nommait bien Borekh Portnoi et que la famille vivait en face du cimetière de Telz, elle me dit : « Je me souviens parfaitement de cette famille. C’était une maisonnée très pauvre et pleine de petites filles (il y avait à la veille de la guerre 7 filles et un garçon). Ton grand-père, sais-tu comment on l’appelait à Telz ? ».

Je reste interdite, hésitant entre plusieurs souvenirs et autant d’émotions. Rosa Portnoi, qui était intarrissable sur son lycée Yavne de Telz, ne s’épanchait pas sur sa famille, et savait peu de chose sur l’histoire de son père, qui était un orphelin, originaire de Pinsk, et avait deux frères dont l’un avait émigré aux Etats-Unis au début du siècle et l’autre vivait à Ber-Sheva.

« Ton grand-père – dayn zeyde – poursuit-elle, était connu sous le nom de Trotski parce qu’il était éloquent, élégant et professait avec conviction des opinions de gauche. »

Baruch Portnoi avait travaillé aux chemins de fer (Pinsk faisait partie de l’Empire tsariste), et semblait avec sa vareuse et son képi portant un insigne sortir d’un film d’Eisenstein.

La guerre dite soviéto-polonaise et son cortège de pogromes, qui avait fait rage jusqu’en Biélorussie en 1919 et 1920 avait-elle dévoré sa famille ? Rosa parlait d’un oncle, un jeune étudiant de yeshiva, qui avait été fusillé par les soviétiques sous l’accusation d’espionnage. Les Juifs – qui n’avaient pas un goût inné pour la guerre, même révolutionnaire, et lui préférait l’étude – avaient souvent fait les frais de telles violences.

Rien n’indique quand Barukh a quitté Pinsk. En 1921, Rosa, la première-née de huit enfants, voit le jour à Telsiai (Telz)

La santé de Barukh n’était guère brillante et c’est, paraît-il, pour cela qu’il abandonna les chemins de fer pour devenir un bal-hagole, un conducteur de charette, qui ne transportait pas de marchandises mais conduisait les clients à la gare ou sur de courtes distances.

Sonia ne pouvait oublier la pauvreté dans laquelle elle avait trouvé cette famille, dans la maison située en face du cimetière de Telz et à une faible distance du premier emplacement de l’école Yavne. Une image est restée gravée dans sa mémoire et c’est cette image surtout qui l’avait poussée à me rappeler et qu’elle ne pouvait garder pour elle jusqu’à dimanche. Un jour d’hiver, par un froid mordant, elle se rend dans la maison avec Rosa Portnoi et voit qu’une vitre brisée n’a pas pu être remplacée et qu’elle est colmatée par un coussin qu’on a fixé là pour atténuer le froid.

C’est vers cette époque peut-être qu’a été prise cette photo de famille. Pour quelle occasion, je ne sais, mais on y voit la mère de Rosa portant son cinquième enfant, et les petites filles au regard un peu perdu dans leurs robes parfois trop grandes, et Nekhemie, le petit dernier assis sagement. Les yeux de Barukh fixent sereinement l’appareil.

Dans son costume trois-pièces bien coupé, il pense peut-être à l’avenir de ses filles. C’est lui qui encouragea sa première et celles qui suivirent à acquérir une solide éducation. Rosa, quant à elle, désirait fréquenter le Gymnasium Yavne après l’école élémentaire, et suivre les cours réputés de son directeur, le Dr. Rafael Holsberg-Etsyon, mais l’année même où elle intégra le lycée, à la rentrée scolaire de 1933, celui-ci se mit en route pour la Palestine. Barukh avait l’habitude d’aider sa fille dans les matières scientifiques et de la gratifier d’une pièce de monnaie pour chaque bonne note.

Rosa parlait de son père comme d’un homme pieux, mais sans doute a-t-elle effacé de sa mémoire les tensions qu’elle a dû ressentir entre sa très religieuse éducation au lycée Yavne de Telz et ce père aux idées de gauche très arrêtées et hautement revendiquées. La Lituanie indépendante qui glissait lentement vers un régime autoritaire sous la présidence de Smetana laissait encore une petite place et la vie sauve à ce supposé émule de Trotski.

Michael Gottsegen, Ph.D.

Department of Religious Studies,

Brown University

Each face in its utter singularity, eyes meeting mine, imploring, asking, putting me into question. My comfortable world is punctured, my ease, my present, my future, are called into question by the past which becomes strangely present in each of these faces. Indeed my time is displaced by the time of the other, and though that other's time, as measured by clocks and calendars, expired long ago, beholding, and being held fast by, the singular face which looks at me straight on, my own easy relation to time is undone, as I am undone.

students of Gymnasium Yavne, Telz Lithuania, around 1936

How does one look at these faces which look back, which look ahead untroubled by a future which would doom them all and come to trouble us profoundly? If one takes in these photos as ensembles, as period portraits, as generalized symbols of what was lost, then one might become nostalgic, respectful, elegiacal -- without being especially troubled by the individual faces which in their utmost singularity implore and demand a singular answer from each of us who permits the other's claim to register as such. Even if only regarded as a collective portrait, these pictures are still poignant historical artifacts which have much to tell us about a vanished world whose loss we feel compelled to mourn. But if we permit ourselves to be interrogated by these faces in their individual particularity, something deeper still comes into focus: a moment in which we are elected and compelled to respond with all that we are and with all that we have to the charge conveyed by the last glimpse of a life that is irreducibly unique and at the same time is shadowed by a disaster which is about to cut it short.

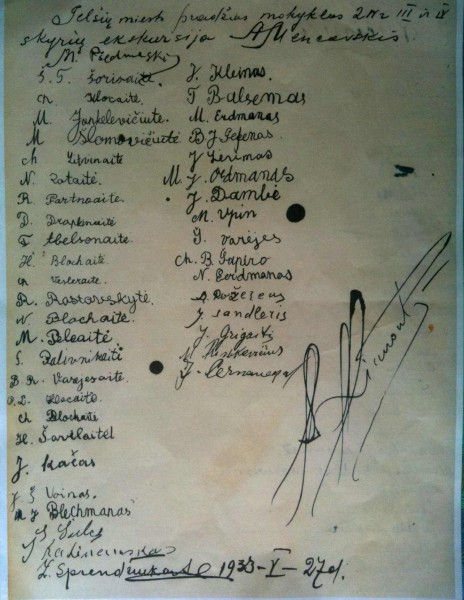

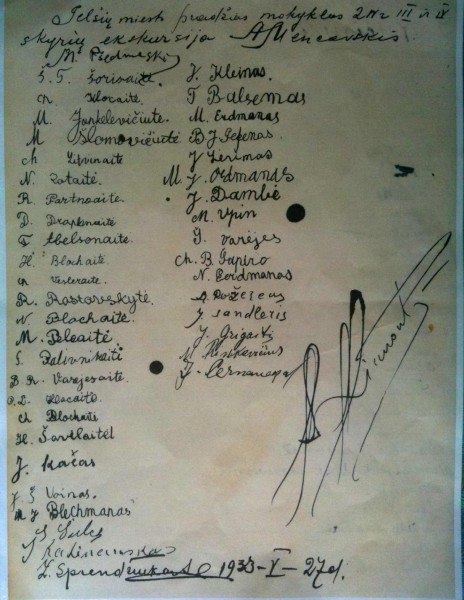

Levinas, in writing of the face, acknowledges that the height and uniqueness of the other, which is especially signified in the other's face, is not only signified there. Thus he speaks of the face being sensed in the line of the other's shoulder or neck or torso. In viewing the documents gathered together on Bat Kama At? I was reminded of this broader conception of the face when I came upon the signatures of the students of Yavne Schools of Telz which struck me as even more singular and as even more poignant than the faces in the photographs. In a different way, perhaps, each signature is even more expressive than the faces in the group photos of the intangible uniqueness of each of the girls. Each signature is different - one more firm, one less so; one more rounded, one more angular; one more graceful, one more emphatic. But just as the ethical point of the face to face relation is missed if the relation to the other becomes an exercise in prosography, so too is it missed if the relation to the other's handwriting becomes an exercise in graphology. Rather the ethical point with respect to the other's face and signature is not what they are as objects, which we might characterize and which in their objectification affirm us as subjects, but what they signify individually as expressions of the other's irreducible uniqueness which demands something from each one of us as they call into question our own unreflective self-absorption and summon us as singularities ourselves to respond deeply, ethically, individually to the question posed by the singular face that challenges us. There is a shock or surprise in such an encounter which recalls Jacob's utterance to the effect that "God was in this place but I did not know." But having met the face of God in the faces of the others whose gaze meets our own when we look upon these photographs, or upon these signatures, we emerge changed, different from who we were before, and charged to act differently, to act better in the world of the present, to pay it forward, as it were, because we cannot give back, at least not in a direct way, to the girls of Telz whose lives are forever captured in these photos. And for having brought these photos to light, and for having brought these young women to our attention, we are greatly indebted to Isabelle Rozenbaumas, daughter of the daughters of Telz, who has retrieved these still glowing embers from the ashes.

--

Michael Gottsegen, Ph.D.

Department of Religious Studies,

Brown University

Signature of pupils of the Yavne elementary schools during a visit at the Samogitian Museum “Alka”. October 27, 1933. This museum of Samogitian region and culture has been created in the early thirties with the strong support of the Telsiai Jewish community. (Source of document and information : Museum Alka, documentalist of the museum, Ms. Vida Rimkuvienė)

TENTATIVE LIST OF THE CHILDREN WHO VISITED THE MUSEUM ON OCTOBRE 27TH 1933 with references to other sources mentioning their names:

M. Pšedmeski

Signature of the teacher and director of Elementary school Pshadmetski

S. T. Šorisaitè

2011-09-08-Rosa Portnoi-names-yavne-Museum Alka. A taylor's daughter remembered by Rosa Portnoi, mother of the author

Ch. Klocaitè

Klotz

M. Jankelevičutè

USHMM list (Lithuanian Name Project)

M. Šlomovičiutè

Shlomovitch: According 2011-09-08-Rosa Portnoi-names-yavne-Museum Alka Rosa Portnoi, a girl with red hair

Ch. Litvinaitè

2011-09-08-Rosa Portnoi-names-yavne-Museum Alka, mother of the author recalls her childhood friend, the shoemaker's daughter.

N. Zotaitè (Nochè)

Zott 2011-09-08-Rosa Portnoi-names-yavne-Museum Alka

see document F1382-436 (to come) – diploma August 22, 1940 - Gymnasium Yavne

Zott Nakha: USHMM list (Lithuanian Name Project)

R. Portnoiaitè – Rosa Portnoi

2011-09-08-Rosa Portnoi-names-yavne-Museum Alka, mother of the author comments the names on the list and recalls her school friends and their families in this short audio document.

D. Drapkinaitè

Drapkin

F. Abelsonaitè (Feige)

Abelsonaite Feige see document F1382-58 – diploma May 18, 1933 - Gymnasium Yavne

Abelson Feige: USHMM list (Lithuanian Name Project)

H. Blochaitè